<前回の振り返り>

前回の記事では、関係性分類の7つの視点をツールとして利用することで、関係性の探究は習得可能な技術であることを理解した。

今回はそのツールをどのように実践すればよいか、その具体的な手法について触れる。

このページの要約

意識から習慣へ

帰りの通勤電車

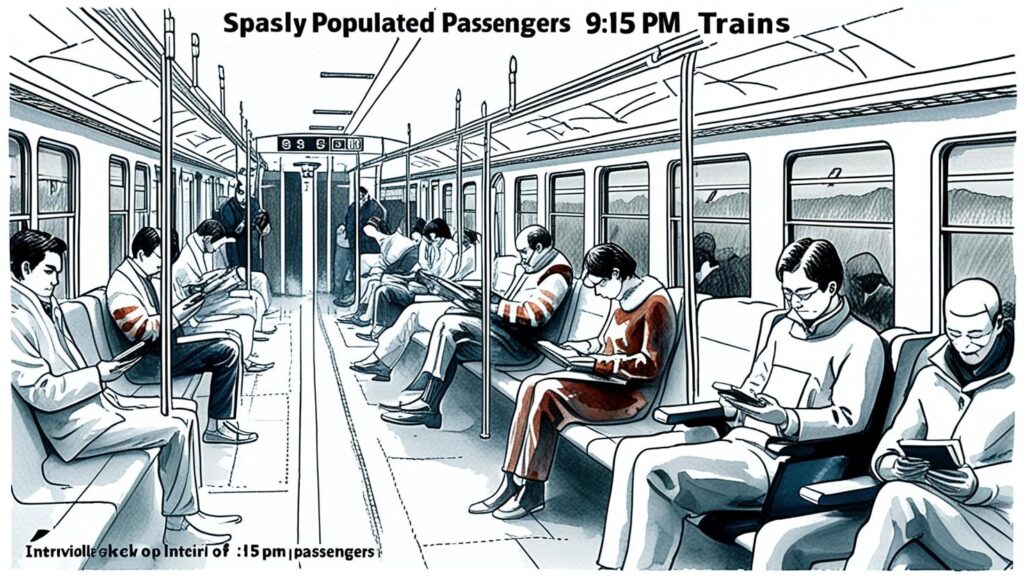

今日も普段通り、21時15分の電車に乗り込んだ。

この時間は朝ほど混むこともなく、たいていは座ることができた。

車内は いつもと同じような光景。スマートフォンを見つめる人、本を読む人、目を閉じて小休止を取る人。

そして私は、ここ数ヶ月続けている「5秒の観察」を始める。

観察の対象はなんでもいい。

今日は漠然とした「視界に入るもの」を観察した。

閉じられた車両という空間の中で、人々は無意識のうちに適度な距離を保っている。

それは まるで見えない磁力で反発し合うように。

この「空間における人々の配置」という現象には、実に様々な関係性が織り込まれている。

習慣化までの道のり

最初は意識的な努力が必要だった。

「論理的関係は? 時間的関係は? 機能的関係は?」と、7つの視点を順番に当てはめていく作業。

それは まるで新しい言語を学ぶように、ぎこちなく、時に疲れるものだった。

しかし、毎日の短い実践を重ねるうちに、少しずつ変化が現れ始めた。

最初は1つの視点からしか見えなかった関係性が、徐々に複数の視点から同時に見えるようになってきた。

そして やがて、意識的な努力なしに、自然と関係性が見えてくるようになった。

変化を実感する瞬間

そして今日この時。

普段と変わらない車内の風景ではあるが、そこに織り込まれた複雑な関係性の網目が、まるで透かし絵のように浮かび上がって見える。

構造的関係:目に見えない社会的規範が生む秩序

機能的関係:限られた空間の効率的な共有

時間的関係:通勤時間という共有された時の流れ

量的関係:乗客数と車内温度の相関

共起的関係:スマートフォンと電車移動の組み合わせ

地理的関係:路線に沿った人々の移動

論理的関係:通勤・通学という目的の共有

これらの関係性は、もはや意識的な分析の結果ではない。

ここではあえて言語化して文章にしているが、あくまでも説明のためであって、これが意識上に記録されているわけでもない。

それは、長年の筋力トレーニングによって獲得した動作のように、瞬時に、そして正確に発動する。

視界に映る情報が、新たに形成された神経回路を通過する瞬間、すでに関係性の理解は完了している。

かつては一つ一つの要素を論理的に組み立て、計算するように導き出さなくては出なかった結論が、今では一瞬で、かつ鮮明に浮かび上がる。

まるでスポーツ選手が長年の反復練習で獲得した動きのように、意識的な思考を介さずとも、正確な判断が自然と生まれる。

認識の仕方が、確実に変化している。1

それは、脳に新たな経路が刻まれ、まったく新しい認知能力として定着した証なのだろう。

言語化からの脱却

私たちは思考のすべてが言語によるものだと思い込んでいる節がある。

実際にはそうではない。2

近くのコンビニへ買い物へ行くにも、まずは「立ち上がって」「服を着て」「靴を履いて」「玄関のドアを開け」なんて、すべていちいち言語化なんてしていない。

しかしそうはいっても、やはり思考はしている。

それは言語化される前段階において、刹那的瞬間に思考した結果の行動だ。

関係性思考のトレーニングは、端的に言うなら、そういった神経回路を瞬間的思考の訓練によって作ってしまおう、というものだ。3

トレーニング法の二つのアプローチ

日常での実践:生活の中の関係性に気づく

関係性を捉える力は、意識的な実践によって確実に成長する。

その訓練には、大きく分けて二つのアプローチがある。

一つは、日常生活の中での「気づき」の積み重ね。

もう一つは、体系的な練習による「スキル」の獲得だ。

私たちの日常は、実は関係性の実践の場として理想的だ。

通勤電車の中で、オフィスで、買い物中で、あるいは食事の時間に。

どんな場面でも、そこには必ず関係性が存在している。

それらの関係性に気づき、認識する。

この単純な行為の繰り返しが、実は最も効果的な訓練となる。

体系的な練習:クイズ形式でのトレーニング

一方で、体系的な練習も重要な要素となる。

特に初期の段階では、7つの視点それぞれについて、明確な理解と実践の機会が必要だ。

これを効率的に行うための一つの方法が、クイズ形式でのトレーニングである。

基準となる単語から連想される関連語を挙げ、その関係性を分析する。

このシンプルな形式が、実は非常に効果的な訓練となる。

なぜなら、この形式には以下のような利点があるからだ:

- 短時間で集中的な練習が可能

- 即座にフィードバックが得られる

- 多様な関係性のパターンを体験できる

- 習熟度を客観的に確認できる

相互補完的な効果

この二つのアプローチは、互いに補完し合う関係にある。

日常での気づきが、体系的な理解を現実の文脈に結びつける。

一方で、体系的な練習は、日常での気づきをより確かなものにする。

体系的な練習は、具体的に言語化した思考結果までをトレースし、その分類手法がおよそ正しいか否かを判定するところまでをセットとしてトレーニングをする。

この相乗効果により、関係性を捉える力は着実に向上していく。

そして、ある時点で質的な転換が起きる。

意識的な分析から、形而上的な瞬時の理解へと、認識の形が変化するのだ。

生活の中の関係性に気づく

日常実践の具体例

5秒ルール:一瞬の観察から始める

まずは、「5秒ルール」から始めてみよう。

これは、日常の任意の場面で、わずか5秒間だけ意識的に観察を行うというシンプルな実践だ。

例えば:

- 朝食を作るとき、キッチンでの5秒

- 通勤途中、信号待ちの5秒

- オフィスで、席に着く直前の5秒

- 入浴前の5秒

このように、日常の中で「5秒だけ」の意識的な観察を行う。

重要なのは、この「5秒」という短さだ。

最初は関係性分類の1つでも2つでもいい。できるところからだ。

脳にうんうん唸るような負荷をかけなくていい。

自転車の変速切り替えを一番軽い状態にして、シャカシャカと素早く回す感じだ。4

誰でも、どんなに忙しくても実践できる時間であり、かつ、集中的な観察が可能な時間でもある。

視点を変える:7つのレンズを意識的に使う

観察においては、7つの視点を意識的に活用する。

ただし、すべての視点を一度に使おうとする必要はない。

むしろ、日によって、場面によって、異なる視点を使うことで、多角的な観察力が自然と育っていく。

例えば月曜日は「論理的関係」、火曜日は「時間的関係」というように、日替わりで特定の視点に注目してみる。

あるいは、朝は「構造的関係」、昼は「機能的関係」、夕方は「量的関係」というように、時間帯で視点を変えてみる。

このような意識的な視点の切り替えは、やがて自然な認識の流れへと発展していく。

脳筋という言葉があるが、まさに脳は筋肉であり、反復運動の刷り込みによって意識せずとも正確に機能するようになるのだ。

記録の習慣:気づきを定着させる

観察と気づきは、記録することでより確かなものとなる。

ただし、ここでも重要なのは「シンプルさ」だ。

長々と書く必要はない。むしろ、キーワードのメモ程度で十分だ。

例えば:

- 写真1枚と短いメモ

- 音声メモ30秒

- 手帳に3行程度のメモ

これらの記録は、後で見返すためというよりも、気づきの瞬間を強化するためのものだ。

記録という行為自体が、認識をより確かなものとする効果を持つ。

特にトレーニング初期段階においては有効であるが、中級レベルになり、いちいち書くのが面倒になった段階で卒業していい。

クイズ形式でのトレーニング

ゲーム感覚で楽しむ関係性分析

関係性分析のスキルを効率的に習得するには、体系的な訓練も重要だ。

そのための効果的な方法の一つが、クイズ形式でのトレーニングである。

基準となる単語が提示され、そこから連想される関連語を挙げていく。

そして、その単語間にどのような関係性があるのかを分析する。

このシンプルな形式が、実は非常に効果的な訓練方法となる。5

※ 現在このアプリケーションは開発予定6

即時フィードバックの効果

クイズ形式の最大の利点は、即座にフィードバックが得られることだ。

関連語を入力すると、その場で関係性の種類が判定され、解説が提示される。

この即時フィードバックにより、理解が急速に深まっていく。

例えば「雨」という単語から連想される「傘」。

この関係は一見単純に見えて、実は複数の関係性を内包している:

- 機能的関係:雨から身を守るという目的

- 共起的関係:雨天時に頻出する組み合わせ

- 因果関係:雨が降ることで傘の需要が生まれる

このような多層的な提案がアプリ側から示され、そういったフィードバックを通じて自然と身についていく。

多様な視点の獲得と定着

クイズを重ねることで、関係性を見る視点が自然と多様化していく。

最初は思いつきやすい関係性から始まり、徐々により深い、より多角的な関係性へと気づきが広がっていく。

そして重要なのは、このトレーニングで得られた視点が、実生活での観察にも自然と活かされていくということだ。

クイズで培った認識力は、確実に日常の観察眼を養っていく。

思考の道具としての関係性分析

分析力の向上が生む変化

関係性分析のスキルが向上すると、世界の見え方が確実に変わってくる。

それは単に「物事の関係性に気づきやすくなる」という以上の変化だ。

まず、情報の捉え方が変わる。

個別の事象として見ていたものが、相互に関連する一つのシステムとして見えてくる。

この視点の変化は、問題解決や意思決定において大きな強みとなる。

創造性の拡張

関係性への深い理解は、創造性を大きく拡張する。

既存の関係性を理解することは、新しい関係性を生み出すことにも繋がる。7

例えば:

- 異なる分野の知識を結びつける

- 予期せぬ組み合わせを見出す

- 新しい視点から問題を捉え直す

これらの創造的な思考が、より自然に、より頻繁に生まれるようになる。

問題解決への応用

関係性分析のスキルは、実践的な問題解決においても強力な武器となる。

- 問題の本質をより正確に把握できる

- 解決策のバリエーションが広がる

- 予期せぬ副作用も予測しやすくなる

単に「分析力が上がる」というだけでなく、より柔軟で創造的な問題解決が可能になるのだ。

エピローグ:関係性思考が拓く世界

喧騒とした駅裏のネオン街を抜け、少しばかり歩いたところでいつの間にか我が家を正面にしたとき、『関係性』という妄想が霧散した。

私にはなかなかの妄想癖があるが、今回ばかりは妄想に耽溺していただけの自分ではないことを実体験をもって立証していた。

帰りの電車内での閃光のような、天啓と言わんばかりの圧倒的認知。

まさかここまでとは・・・

半年ほどでも人間の能力というのは成長し、変化することが可能であることを確信できた。

スポーツ選手が、長年の反復練習で獲得した動きを自在に操るように。

関係性分析のスキルも、訓練によって自然な認知能力となっていく。

日々の気づきと体系的な練習。

この二つを組み合わせることで、確実にスキルは成長していく。

そして、ある時点で大きな質的転換が起きる。

意識的な分析から、瞬時の理解へ。

それは、まさに新しい認知能力の獲得と言えるだろう。

そして関係性思考は、単なる分析のための技術にとどまらない。

それは、世界をより深く、より豊かに理解するための、新しい認知の扉なのだ。

我が家の玄関では、いつも出迎えてくれるルナ(愛猫)が、世界のすべてを理解したような表情で私を見上げる。

なるほど、君も君の統合認知の世界では神なのだな・・・と独り言をつぶやきながら靴を揃え、世界で最も暖かくていい匂いのする部屋へと帰って来た。

あとがき

登場人物(私)によって、関係性分類の基本的な理論と習慣化のための手法について紹介してきた。

理論と基本的な手法、実践するための導入部分までを記したこの連載記事はここで一旦終了する。

次はこれらの基本を実際にどう習得し習熟するかの具体的実践論へと進める予定である。

そしてまた今後、関係性思考のトレーニングにスマートフォンアプリ(開発予定)を使って爆速で習得する方法も紹介したい。

筆者が個人的にローカル環境で使用している自作アプリケーションによって効果は実証済みであるが、これを一般にも公開して活用してもらいたい。

それは、誰もが気軽に、また効果的にこのスキルを習得できる環境が整うということだ。

俗に天才と言われている領域にある者に、一般人である私たちが近づける最も有効な思考方法だろう。

筆者自身は論理的思考による分析手法を15年にわたって、地味に地道に探究し続けてきた。

しかし実はその大半がダラダラと理屈だけに囚われて、実践を伴わないものに終始していた。

論理的思考の偉大さに、その偉大さがゆえにそこから抜け出せなくなっていた。

15年のうち14年は巷にある関連本や専門書、ビジネス本や啓蒙書にも手を出してその習得に心血を注いだ。

がしかし、最後の1年でそれらをはるかに凌駕する成果を、この関係性分析手法が出してしまった。

これまでの14年はなんだったのだ!と言いたい。

手前味噌を百も承知で声高に訴えたい。

この手法はすごい(語彙)

しかし万人に通用するとは思っていない。

記事でも触れていたが、モノクロのテレビで世界を見る人に、カラーテレビを見ている人がいくら色彩の素晴らしさ説明をしても、理解することは想像以上に困難なことだ。

3次元の住人が4次元以上の世界を理解することが出来ないように、私たちもまた、立ち位置によって各人の意識は隔絶され分断されている。

それでもここまで読み進めた者であるなら、あなたはすでにモノクロテレビではない。

必要と知的好奇心がなければここまで来ることができないことをよく知っているから。

だからこの素晴らしい天啓を誰かと分かち合いたい。

まだ薄汚い小さな扉だが、入り口は用意した。

持ち物は好奇心だけでよい。さあ、ともに叡智の世界へ踏み出そう。

【前回】<関係性分類>(3章)『関係性』を読み解く7つの視点

- 神経可塑性(ニューロプラスティシティ)研究により、成人の脳でも新しい神経回路の形成が可能であることが確認されている。特に、2000年にエリック・カンデルがノーベル生理学・医学賞を受賞した研究では、学習による神経回路の変化が分子レベルで実証された。

[E. Kandel (2000) "The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialog Between Genes and Synapses" - ノーベル賞受賞講演] ↩︎ - 認知言語学の分野で注目される「言語以前の思考」の存在。ヴィゴツキーの「内言」理論やピアジェの「前操作的思考」の概念は、言語化される前の思考の重要性を指摘している。最近のfMRI研究でも、言語化以前の思考活動の存在が実証されている。

[M. S. Gazzaniga (2018) "The Consciousness Instinct" - 非言語的思考に関する神経科学的研究] ↩︎ - そうはいっても、最初から言語化前の関係性分類ができるわけではない。回路が収束するまでは、やはりちまちまと言語化した結果を脳内で意識化しながら関係性を分類する行為を繰り返すしかない。何千回と繰り返すうちに回路となり、言語化するのがまだろこしくなり、ついには言語化前で止めた状態で「理解した状態」となる。 ↩︎

- マイクロプラクティス理論における「最小有効量」の概念に基づく。1950年代にモーツァルトのピアノ練習法研究から始まり、現代では様々な分野で応用されている。特に、5-10秒の短時間集中練習の有効性は、スポーツ科学でも実証されている。

[K. Anders Ericsson (2016) "Peak: Secrets from the New Science of Expertise" - 効果的な練習方法の科学的研究] ↩︎ - アソシエーション(連想)に基づく学習法の有効性は、19世紀末のヘルマン・エビングハウスの記憶研究に遡る。現代の認知科学では、連想による学習が長期記憶の形成に特に効果的であることが示されている。

[A. Baddeley et al. (2015) "Memory in the Real World" - 実践的な記憶形成に関する研究] ↩︎ - Pythonプロジェクトとしてローカル環境では実装済みで、その効果も実証済みである。ただし一般的に公開できるアプリケーションとしてはiOS端末での利用が可能なSwift言語による制作で開発予定。 ↩︎

- 創造性研究の第一人者ミハイ・チクセントミハイは、創造性の発現には既存の知識構造の理解と再構成が不可欠だと指摘している。特に、異なる領域間の関係性の理解が、革新的なアイデアの創出につながるという。これは「創造的結合理論」として知られ、多くのイノベーション研究でも支持されている。

[M. Csikszentmihalyi (2013) "Creativity: The Psychology of Discovery and Invention" - 創造性の心理学的研究] ↩︎

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(1章)なぜ物事の本質は、いつも関係性の中にあるのか

2024/12/30

<オススメする読者>・ロジカルシンキングが思ったほど役に立っていないと感じる人・会話や会議などで瞬発力のある「賢さ」を手に入れたい人・ものごとの本質や核心にいつも興味がある人・独創性のあるものの見方( ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(2章)時を超えて受け継がれる『つながり』の発見

2024/12/30

<前回の振り返り>前回の記事では、登場人物(私)の気づきを通して、「関係性」を考えることが本質を探究することであるとした。今回はそれが(私)の独り善がりではなく、積年の真理探究で人類が明らかにしてきた ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(3章)『関係性』を読み解く7つの視点

2025/1/3

<前回の振り返り>前回の記事では、偉人賢人たちによる真理の探究が「関係性」の探究でもあることを実感した。今回はその関係性には法則があり、中でも7つの視点が重要であり、またそれは習得可能な技術であること ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(最終章)関係性思考の訓練法

2025/1/3

<前回の振り返り>前回の記事では、関係性分類の7つの視点をツールとして利用することで、関係性の探究は習得可能な技術であることを理解した。今回はそのツールをどのように実践すればよいか、その具体的な手法に ...