<前回の振り返り>

前回の記事では、登場人物(私)の気づきを通して、「関係性」を考えることが本質を探究することであるとした。

今回はそれが(私)の独り善がりではなく、積年の真理探究で人類が明らかにしてきた叡智が実証していることを確認する。

このページの要約

1. 境界線のない世界

デジタルな日常の中で

私の仕事場のデスクには液晶モニタが5つ整然と並び、そのうちの一つは時間ごとに背景が切り替わるようになっている。

荘厳で優美な歴史的構造物、青い海に面した湾にオレンジ色の屋根と白い壁の家屋が所狭しと斜面に刺さるように立ち並ぶ街並み。

時には幻想的な色合いや非現実的な形状を重ねた抽象画などが映ることもある。

境界線のない風景

手にある作業がひと段落したとき、ふと目に入った風景画の背景。

波が砂浜に打ち寄せるだけの、特に際立った特徴のない風景画。

よく見ると、波と砂浜の境界線ははっきりとは描かれておらず、むしろぼんやりと溶け合っている。1

空と海も、どこからが空でどこからが海なのか、その境目が曖昧だ。

「なんだろう、この不思議な感じは」

仕事のときは脳がロジカルモードと単純作業モードの往復を繰り返す。

その切り替わりのときでなければ気づかなかったかもしれない。2

でも、ゆっくりとこの画像に向き合ってみると、何か大切なことを語りかけてくるような気がした。

水の流れが教えてくれること

境界線のあいまいさ。

それは何を意味しているのだろう。3

はっきりとした線引きができないことは、多くの場合、不便なことだと考えられている。

しかし、この風景画の中では、むしろそのあいまいさこそが深い意味を持っているように見える。

手洗いに立ち、蛇口からの水の流れをぼんやりと眺める。

水については前回の記事でも触れたが、万物の始原(アルケー)は水である、と言った哲学者タレス4には頷くしかない。

空中では筒状に、シンクに当たれば波紋を描き、排水口へと消えていく。5

同じ「水」でありながら、その姿は刻一刻と変化していく。

2. 普遍的な知恵との出会い

東西の知恵の出会い

古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの言葉が、ふと頭をよぎった。

「同じ川の流れに二度入ることはできない」6

不思議なことに、『方丈記』の冒頭の文(ゆく河の流れは絶えずして〜)ではなく、こちらが先に思い浮かんだ。

東西で、遠く離れた時代に、似たような気づきがあったことに、何か深い意味があるように思えた。7

光と闇の交わるところ

そして唐突に、ずいぶんと昔に読んだ(覚えのある)、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』8についての印象が思い浮かんだ。

漆器の黒や赤という色は、単なる色ではないという。

そこには幾重もの「闇」が堆積し、独特の深みを持つのだと。9

光を重んじる西洋に対し、陰翳の中にも確かな価値を見出してきた東洋の美意識。

しかし、これは単なる文化の違いを超えた示唆を含んでいた。

光も闇も、実は相対的な関係性の中でどちらに視点があるかの違いでしかないのではないか。

科学者の選択

この思いつきは、単なる妄想を経由して、思いがけない場所で具体的な形となって現れる。

西洋で光輝く装飾を好んだ時代に、一人の物理学者が異彩を放つ選択をする。

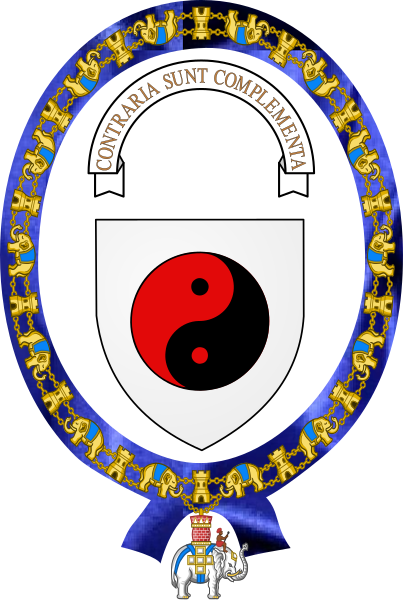

デンマークの理論物理学者ニールス・ボアは、象の紋章騎士団の一員となったとき、当時の西欧で一般的だった金色に輝く華やかな装飾の中に、黒と赤で描かれた太極図を自身の紋章として選び、そこに「相反するものは補い合う」という言葉を添えたのだ。10

画像: Coat of Arms of Niels Bohr

作者: GJo

出典: Wikimedia Commons

ライセンス: CC BY-SA 3.0

一見、不釣り合いにも見えるこの選択には、深い意味が込められていた。

量子力学の探究を通じて、物質の最小単位である素粒子ですら、他との関係性なしには存在し得ないことを発見していた11ボアにとって、光と闇、陰と陽の相補性を表す太極図は、自身の科学的発見と深く共鳴していたのだろう。12

3. 関係性への新たな気づき

この「関係性」への注目は、様々な分野で新たな発見をもたらしていく。

人類学からの発見

人類学者レヴィ=ストロースは、アマゾンの先住民の神話や儀式を研究し、文化現象の背後に精緻な関係性の構造が存在することを発見した。

彼は異なる部族の神話を比較分析し、表面的な内容は異なっても、その深層には自然と文化、生と死といった二項対立を調停する共通の論理構造が存在することを明らかにした。13

身体と世界のつながり

哲学者メルロ=ポンティは、人間の身体と世界との関係性について革新的な視点を示した。

彼は、私たちが世界から切り離された観察者ではなく、身体を通じて世界と絶えず交流し、相互に浸透し合う存在であることを指摘した。14

この「身体性」の概念は、主観と客観の二元論を超えて、人間存在の理解に新たな道筋を示した。

社会のダイナミズム

社会学者のニクラス・ルーマンは、社会を人と人の関係性ではなく、コミュニケーション同士の関係性の連鎖として捉え直した。

彼の理論では、社会は個々の人間の単なる集合体ではなく、一つのコミュニケーションが次のコミュニケーションを生み出し続ける動的な関係性として描かれる。15

この視点は、現代社会における意味や情報のつながりを理解する新しい枠組みを提供した。

自然界の繊細な均衡

生態学者レイチェル・カーソンは、『沈黙の春』で自然界の繊細な関係性について警鐘を鳴らした。

彼女は、DDTなどの農薬による環境汚染の研究を通じて、生態系の中の一つの要素が他のすべてと密接につながっており、一部への介入が予期せぬ連鎖反応を引き起こすことを明らかにした。16

この洞察は、環境保護運動の基礎となると同時に、自然界における関係性の重要性への理解を大きく深めた。

4. 現代的な関係性のパターンを読み解く

新たな科学の視点

物理化学者イリヤ・プリゴジンは、熱対流のような自然現象において、多数の要素が相互に作用し合うことで秩序が生まれることを示した。17

個々の分子がただバラバラに存在するのではなく、互いに影響を及ぼし合う関係性の中でこそ、対流パターンのような新しい秩序が自発的に生まれる。18

この発見は、生命現象から社会システムまで、関係性が創造的な変化を生む源となりうることを示す重要な科学的知見となった。

物理学者アルバート=ラズロ・バラバーシは、様々なつながりの仕組みに共通する基本的な性質を発見した。19

インターネットから生態系、人々の交友関係まで、一見ばらばらに見える様々なネットワーク20が実は似たような数学的な規則性を持つことを示し21、私たちの世界の関係性を理解する新しい方法を提供した。

技術としての関係性理解

これらの発見は、「関係性」が単なる付随的な性質ではなく、新しい秩序や構造を生み出す本質的な要因であることを示している。

古来の知恵と現代科学の出会いは、関係性を実践的な技術として扱える可能性を開きつつある。

この視点は、複雑化する現代社会の問題解決に新たなアプローチを提供する。

- 問題解決への新しいアプローチ

- 創造的な発想を生む思考法

- 実践的な分析手法の確立

次回は、この関係性を読み解く具体的な「技術」について、さらに古今の知恵を現代に活かす実践的な方法論に迫ってみたい。

【前回】 【次回】<関係性分類>(3章)『関係性』を読み解く7つの視点

- 印象派の画家たちは19世紀後半、自然の中に明確な輪郭線は存在しないという認識から、境界線を曖昧にして光と色の関係性を描いた。この表現方法は、当時の科学的な光の理論とも呼応していたとされる。

[J. House (2004) "Impressionism: Paint and Politics" - 印象派の技法と科学的背景の関係を分析]

[R. Schiff (1984) "Cézanne and the End of Impressionism" - 印象派における光の表現と科学理論の関連性を論じた研究] ↩︎ - 脳科学では、課題に集中する『タスクポジティブネットワーク』と、ぼんやりと内省する『デフォルトモードネットワーク』という2つの神経回路の切り替えが知られている。アイデアの創出には、この2つのモードの適度な切り替えが重要とされる。

[M. E. Raichle (2015) "The Brain's Default Mode Network" - Annual Review of Neuroscienceに掲載された基礎研究]

[A. Beaty et al. (2018) "Default Network Contributions to Creative Insight" - 創造性と神経ネットワークの関連を実証した研究] ↩︎ - 20世紀の化学者イリヤ・プリゴジンは、お湯を温め続けると突然に対流パターンが現れる現象を研究し、境界があいまいな『散逸構造』という概念を提唱した。秩序と無秩序の境界線上で生まれる新しい秩序の発見は、生命現象の理解にも影響を与えた。

[Prigogine & Nicolis (1977) "Self-Organization in Non-Equilibrium Systems" - 散逸構造理論の基礎的研究]

[Prigogine (1984) "Order Out of Chaos" - 生命現象への応用可能性を論じた著作] ↩︎ - タレス(紀元前624年頃-546年頃)は、古代ギリシャの哲学者。水が固体・液体・気体と形を変え、生命に不可欠であることから、万物の根源(アルケー)は水であると説いた。

[Kirk, Raven & Schofield (1983) "The Presocratic Philosophers" - タレスの思想を包括的に分析した研究]

[Patricia F. O'Grady (2002) "Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philosophy" - タレスの科学思想に関する現代的解釈] ↩︎ - 流体力学では、一見単純な水流でも、層流(整然とした流れ)から乱流(複雑な流れ)への遷移点を正確に予測することは困難とされる。この予測の難しさは、自然現象における『決定論的なカオス』の典型例として知られている。

[E. N. Lorenz (1963) "Deterministic Nonperiodic Flow" - カオス理論の基礎となった論文]

[P. Holmes et al. (1996) "Turbulence, Coherent Structures, Dynamical Systems and Symmetry" - 流体力学とカオス理論の関連を体系化] ↩︎ - ヘラクレイトスの断片的な言葉は、プラトンの『クラテュロス』などを通じて伝えられている。より完全な形では『同じ川に二度足を踏み入れることはできない。なぜなら、新しい水が絶えず流れているからだ』とされる。万物流転の思想を表す代表的な言葉として知られている。

[G. S. Kirk (1954) "Heraclitus: The Cosmic Fragments" - ヘラクレイトスの断片の包括的研究]

[Charles H. Kahn (1979) "The Art and Thought of Heraclitus" - ヘラクレイトスの思想の現代的解釈] ↩︎ - 鴨長明の『方丈記』(1212年)の冒頭「ゆく河の流れは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」。約1700年の時を隔てて、ヘラクレイトス(紀元前6-5世紀頃)と鴨長明が、流水に無常観を見出している。

[Marra, M. (1991) "The Aesthetics of Discontent" - 方丈記の思想的背景に関する研究]

[LaFleur, W. (1983) "The Karma of Words" - 日本中世文学における仏教思想の影響を分析] ↩︎ - 1933年に発表された随筆。谷崎は日本の伝統的な建築や工芸品に見られる陰影の美を論じ、それを通じて東洋的な美意識の本質に迫った。

[Thomas Harper (1998) "In Praise of Shadows" - 英訳版への詳細な解説研究]

[Tanizaki Studies Journal (2010) "Special Issue on In Praise of Shadows" - 谷崎の美学理論の現代的意義を検討] ↩︎ - 谷崎は漆器について、暗がりの中で光を捉える黒の深みや、幾度も塗り重ねることで生まれる赤の艶を詳細に描写。これらは単なる色彩ではなく、光と闇の関係性から生まれる美として論じられている。

[Richie, D. (2007) "A Tractate on Japanese Aesthetics" - 日本の美意識における陰影の役割を分析]

[Lippit, M. (2002) "Electrical Shadows" - 谷崎の美学と近代性の関係を論じた研究] ↩︎ - 1947年のこと。ラテン語で"Contraria sunt complementa"と刻まれた。この紋章は現在もコペンハーゲンのボア研究所に残されている。

[Moore, R. (1966) "Niels Bohr: The Man, His Science, & the World They Changed" - ボアの思想と科学の関係を包括的に分析]

[Pais, A. (1991) "Niels Bohr's Times" - ボアの東洋思想への関心を詳細に記録] ↩︎ - ボアは1927年に『相補性原理』を提唱。粒子と波動という相反する性質が共存する量子の世界を説明し、近代物理学の基礎を築いた。

[Bohr, N. (1934) "Atomic Theory and the Description of Nature" - 相補性原理の基礎的解説]

[Wheeler & Zurek (1983) "Quantum Theory and Measurement" - ボアの量子理論の現代的解釈] ↩︎ - ボアは1936年に中国を訪問し、東洋思想に強い関心を示していた。彼の相補性の考えと東洋的な陰陽の思想との類似性は、しばしば指摘されている。

[Holton, G. (1973) "The Roots of Complementarity" - ボアの思想形成過程を分析]

[Folse, H. (1985) "The Philosophy of Niels Bohr" - ボアの東洋思想との関連を詳細に検討] 類似性は、しばしば指摘されている ↩︎ - レヴィ=ストロースは『神話論理』(1964-1971)で、南北アメリカの数百の神話を分析し、一つの神話が他の神話と変換関係にあることを示した。これは文化現象における関係性の普遍的なパターンの発見となった。

[Lévi-Strauss, C. (1964-1971) "Mythologiques" 4巻 - 神話分析の体系的研究]

[Doniger, W. (2009) "Claude Lévi-Strauss: The Anthropologist as Hero" - 構造主義的神話分析の現代的評価] ↩︎ - メルロ=ポンティは主著『知覚の現象学』(1945年)で、手で物を触れる時、同時にその物に触れられているという具体例を通じて、人間と世界の切り離せない関係性を明らかにした。

[Merleau-Ponty, M. (1945) "Phénoménologie de la perception" - 身体性の哲学の基礎的著作]

[Carman, T. (2008) "Merleau-Ponty" - メルロ=ポンティの身体論の現代的解釈]

[Gallagher, S. (2005) "How the Body Shapes the Mind" - 現代認知科学による身体性理論の実証的研究] ↩︎ - ルーマンは主著『社会システム理論』(1984年)で、メディアを介したコミュニケーションが連鎖的に生まれる過程を分析し、現代社会における関係性の本質を理論化した。

[Luhmann, N. (1984) "Soziale Systeme" - 社会システム理論の基礎的著作]

[Rasch, W. (2000) "Niklas Luhmann's Modernity" - ルーマン理論の現代社会への適用]

[Stichweh, R. (2000) "Systems Theory and the Evolution of Science" - システム理論の科学史的位置づけ] ↩︎ - カーソンは『沈黙の春』で、DDTなどの農薬による環境汚染の研究を通じて、生態系の中の一つの要素が他のすべてと密接につながっており、一部への介入が予期せぬ連鎖反応を引き起こすことを明らかにした。

[Carson, R. (1962) "Silent Spring" - 環境問題の古典的著作]

[Lear, L. (1997) "Rachel Carson: Witness for Nature" - カーソンの科学的方法論の分析]

[Dunlap, T. (2014) "DDT: Scientists, Citizens, and Public Policy" - DDT問題の科学史的研究] ↩︎ - プリゴジンは非平衡熱力学の研究を通じて、理論的・実験的にこれら秩序の存在を示した。

[Prigogine, I. (1980) "From Being to Becoming" - 非平衡系の秩序形成理論]

[Prigogine & Stengers (1984) "Order Out of Chaos" - 科学思想への影響を論じた著作]

[Allen & Sanglier (1981) "Urban Evolution, Self-Organization, and Decision-making" - 都市システムへの応用研究] ↩︎ - べナール対流などの具体例で実証された現象。

[Chandrasekhar, S. (1961) "Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability" - べナール対流の数理的分析]

[Cross & Hohenberg (1993) "Pattern Formation Outside of Equilibrium" - 非平衡系のパターン形成理論] ↩︎ - 1999年に発表した『スケールフリーネットワーク』の概念が代表的な成果。多くのネットワークにおいて、少数の重要な結節点(ハブ)が存在し、それらが全体の構造を特徴づけることを数学的に示した。

[Barabási & Albert (1999) "Emergence of Scaling in Random Networks" Science誌掲載の記念碑的論文]

[Newman, M. (2010) "Networks: An Introduction" - ネットワーク科学の包括的研究] ↩︎ - 例えば、ウェブページ同士のリンク関係、タンパク質の相互作用、科学論文の引用関係など、幅広い分野で研究を行い、その構造の共通性を実証した。

[Barabási (2002) "Linked: The New Science of Networks" - ネットワーク理論の一般向け解説]

[Watts, D. (2003) "Six Degrees: The Science of a Connected Age" - 複雑ネットワークの普遍性を論じた研究] ↩︎ - べき乗則に従う接続分布を持つことを発見。これは、接続数の多いノードが予想以上に存在することを示している。この発見は著書『新ネットワーク思考』(2002年)で一般向けにも解説された。

[Barabási (2016) "Network Science" - ネットワーク科学の教科書的著作]

[Pastor-Satorras & Vespignani (2001) "Epidemic Spreading in Scale-Free Networks" - スケールフリー性の応用研究] ↩︎

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(1章)なぜ物事の本質は、いつも関係性の中にあるのか

2024/12/30

<オススメする読者>・ロジカルシンキングが思ったほど役に立っていないと感じる人・会話や会議などで瞬発力のある「賢さ」を手に入れたい人・ものごとの本質や核心にいつも興味がある人・独創性のあるものの見方( ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(2章)時を超えて受け継がれる『つながり』の発見

2024/12/30

<前回の振り返り>前回の記事では、登場人物(私)の気づきを通して、「関係性」を考えることが本質を探究することであるとした。今回はそれが(私)の独り善がりではなく、積年の真理探究で人類が明らかにしてきた ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(3章)『関係性』を読み解く7つの視点

2025/1/3

<前回の振り返り>前回の記事では、偉人賢人たちによる真理の探究が「関係性」の探究でもあることを実感した。今回はその関係性には法則があり、中でも7つの視点が重要であり、またそれは習得可能な技術であること ...

-

-

【SPoTrt】<関係性分類>(最終章)関係性思考の訓練法

2025/1/3

<前回の振り返り>前回の記事では、関係性分類の7つの視点をツールとして利用することで、関係性の探究は習得可能な技術であることを理解した。今回はそのツールをどのように実践すればよいか、その具体的な手法に ...